11. 9. 2022:

Tag des offenen Denkmals unter dem Motto: KulturSpur. Ein Fall für den

Denkmalschutz

Aktuell zum Tag des offenen Denkmals weist der Heimatverein Warendorf

auf ein verlorenesDenkmal hin:

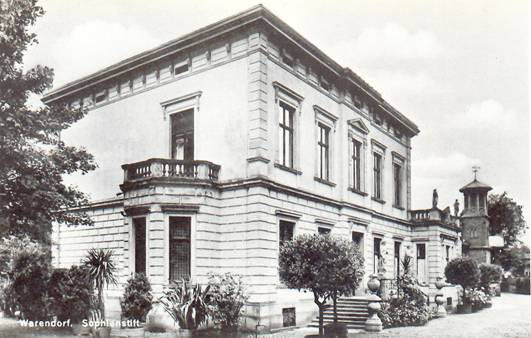

Alles zur "Villa Sophia", die leider 1974 aufgrund eines Ratsbeschlusses

abgerissen wurde. Welches architektonisches und historisches Denkmal der

Stadt Warendorf dadurch verlorenging, dokumentieren unsere Berichte.

Dokumente:

Bildtafel zur Villa Sophia von Klaus Ring

Das Sophienstift in Warendorf: Geschichte und Baubeschreibung einer

spätklassizistischen Villa

von Klaus G. Ring

Vergangene Pracht: Die allegorischen

Figuren aus der „Villa Sophia“

von Mechtild Wolff

HÄNDE WEG VOM SOPHIENPARK!

Demonstration des Heimatvereins gegen eine Neubebauung des Geländes der

ehemaligen Villa Sophia mit einem Feuerwehrgerätehaus im Januar 2009

Rettet den Sophienpark!

Demonstration engagierter Bürger am 31. 1. und 7.2. 09 gegen die

Errichtung der Feuerwache Nord im Sophienpark

von Mechtild Wolff

Eduard

Wiemann baut die „Villa Sophia“, später „Sophienstift“ genannt

von Mechtild Wolff (24. 8. 2022)

von Mechtild Wolff (24. 8. 2022)

Aufsehen erregte der Bau der Wiemannschen „Villa Sophia“ in den

70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Solch ein repräsentatives Haus war

seit der Errichtung der Katzenbergerschen Villa an der Klosterstraße 7

(1812) nicht mehr gebaut worden. Neu war

auch,

dass Eduard Wiemann diesen Wohnsitz für sich und seine Gemahlin Sophia

außerhalb der Innenstadt, also vor den Toren der Stadt, erbauen ließ. Er

legte den Grundstein für die zukünftige Bebauung des ausgedehnten

Gartengeländes im nördlichen Stadtfeld.

auch,

dass Eduard Wiemann diesen Wohnsitz für sich und seine Gemahlin Sophia

außerhalb der Innenstadt, also vor den Toren der Stadt, erbauen ließ. Er

legte den Grundstein für die zukünftige Bebauung des ausgedehnten

Gartengeländes im nördlichen Stadtfeld.

Der wohlhabende Textilkaufmann Eduard Wiemann

(1817-1898) wurde 1847 von seinem Freund Hermann Josef Brinkhaus als

Partner für sein Textilunternehmen gewonnen. Das Unternehmen firmierte

unter dem Namen „Brinkhaus und Wiemann“. Aus den freundschaftlichen

Banden wurden familiäre, als Eduard Wiemann 1851 Sophia Ostermann (etwa

1827-1903) heiratete. Sie war die jüngere Schwester von Johanna, der

Ehefrau von Hermann Josef Brinkhaus. Beide Mädchen waren in dem

prächtigen Haus an der Ritterstraße 692 heute Klosterstraße 7 bei ihren

Großeltern, dem preußischen Hofrat Dr. med. Franz Josef Katzenberger

(1767-1836) und seiner Gemahlin Anna Elisabeth geb. Schmitz (1781-1849),

aufgewachsen.

Die „Mechanische Weberei Brinkhaus und Wiemann“ entwickelte

sich zu einem erfolgreichen Unternehmen, was Eduard Wiemann in die Lage

versetzte, sich um 1870 diese repräsentative Villa in der

neoklassizistischen Architektur der Gründerzeit zu errichten. Er

verpflichtete bedeutende Architekten, die die Villa am noch

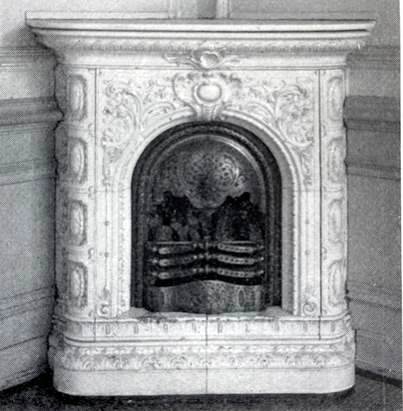

unbesiedelten Emstor innen und außen reich mit Stuck, Gemälden,

Schnitzereien, prachtvollen Kaminen und Plastiken verzierten.

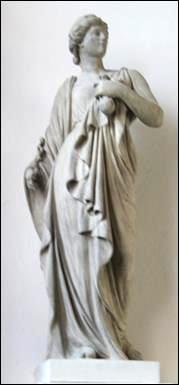

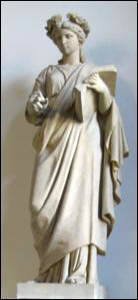

An der Freitreppe begrüßten den Besucher zwei 160 cm große

allegorische Figuren, die Göttin der Kunst und Musik und die Göttin der

Dichtkunst und Literatur. Zwei kleinere, 130 cm große Musen schmückten

die Ecken der Balustrade. Die „Villa Sophia“ war mit prachtvollen Räumen

und Stuck verzierten Sälen im Stil des Rokokos und des Empire

ausgestattet und bot viele Jahre lang den Rahmen für ein glanzvolles

gesellschaftliches Leben und bereicherte Kunst und Kultur in Warendorf.

Ein Haus mit so viel Pracht und Eleganz, mit einem

repräsentativen Park nach englischem Vorbild, der bis zum Alten Emsarm

reichte und von bekannten Gartengestaltern im Stil eines klassischen

Englischen Gartens angelegt worden war, das war eine neue Dimension für

Warendorf. Sophia Wiemann war eine begnadete Gastgeberin, glanzvolle

Fest wurden gefeiert. Die „Villa Sophia“ wurde zum kulturellen Zentrum,

in der besonders Musik und Literatur der Klassik und Romantik gepflegt

wurden.

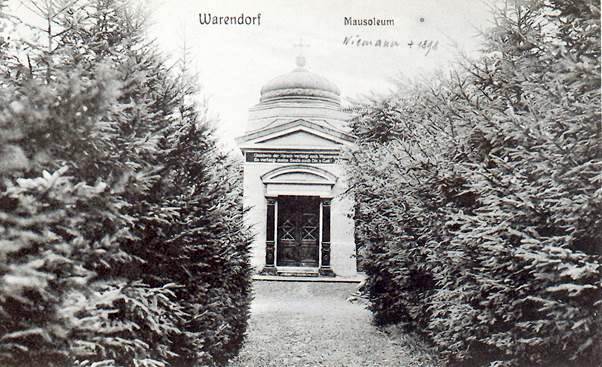

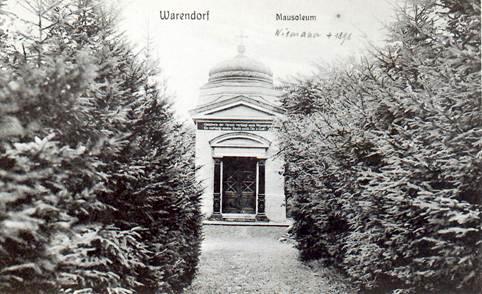

Am

16. Juni 1898 starb Eduard Wiemann im Alter von 81 Jahren nach einem

erfolgreichen und erfüllten Leben. Er wurde im Mausoleum, das im Park

der „Villa Sophia“ erbaut worden war, bestattet. Sophia Wiemann wurde

auch dort nach ihrem Tode 1903 beigesetzt.

Am

16. Juni 1898 starb Eduard Wiemann im Alter von 81 Jahren nach einem

erfolgreichen und erfüllten Leben. Er wurde im Mausoleum, das im Park

der „Villa Sophia“ erbaut worden war, bestattet. Sophia Wiemann wurde

auch dort nach ihrem Tode 1903 beigesetzt.

Da

die Ehe der Wiemanns leider kinderlos blieb, vererbte das Ehepaar

Wiemann die Villa an die Clemensschwestern aus Münster. Der Orden

richtete 1903, nach dem Tod von Sophia Wiemann, in der „Villa

Sophia“ ein Pflegeheim für betagte Clemensschwestern ein, das

„Sophienstift“ genannt wurde. 70 Jahre lang gehörten diese Schwestern

zum Stadtbild von Warendorf und erfreuten sich hoher Beliebtheit. Die

Auflagen des Testamentes, die Villa in unverändertem Zustand zu

erhalten, befolgten die Schwestern strikt. 1972 zogen die

Clemensschwestern zurück ins Mutterhaus nach Münster. Die „Villa Sophia“

wurde für die symbolische eine Mark an die Stadt Warendorf verkauft.

Einen anderen Käufer gab es nicht. In der Villa war in all den Jahren

ein großer Sanierungsstau aufgelaufen. Die elektrischen Leitungen waren

noch über Putz verlegt, Wasserrohre mussten saniert werden und vieles

mehr. Die alte Pracht war aber unversehrt erhalten. Die Stadt Warendorf

sah sich nicht in der Lage,

die

Sanierungskosten und spätere Unterhaltungskosten zu finanzieren. Eine

so prachtvolle Villa entsprach auch nicht dem Zeitgeist,

Betonarchitektur war angesagt. So kam es 1974 zu dem Ratsbeschluss, das

„Sophienstift“ abzureißen. Von einigen Ratsmitgliedern, vom Heimatverein

und aus der Bürgerschaft kam energischer Protest, der zwar gehört wurde,

aber nichts ausrichten konnte. Das Denkmalschutzgesetz trat wenig später

in Kraft, zu spät für Warendorf, das ein unwiederbringliches Zeugnis der

Industrialisierung verloren hatte.

die

Sanierungskosten und spätere Unterhaltungskosten zu finanzieren. Eine

so prachtvolle Villa entsprach auch nicht dem Zeitgeist,

Betonarchitektur war angesagt. So kam es 1974 zu dem Ratsbeschluss, das

„Sophienstift“ abzureißen. Von einigen Ratsmitgliedern, vom Heimatverein

und aus der Bürgerschaft kam energischer Protest, der zwar gehört wurde,

aber nichts ausrichten konnte. Das Denkmalschutzgesetz trat wenig später

in Kraft, zu spät für Warendorf, das ein unwiederbringliches Zeugnis der

Industrialisierung verloren hatte.

Ungläubig beobachteten viele Warendorfer Bürger den Abriss des

„Sophienstiftes“. Unverständnis und Zorn über diese Entscheidung

herrscht bis heute bei vielen Bürgern. Sogar das Mausoleum im Park, in

dem das Ehepaar Wiemann begraben war, wurde beseitigt. Heute erinnert

nur noch ein schlichter Findling im Sophienpark an das

Fabrikantenehepaar Wiemann.

Einzig die vier allegorischen Figuren und die zwei

Bronzehirsche aus dem Garten konnten gerettet werden. Sie wurden

eingelagert und vergessen. 15 Jahre später forschte die Ratsfrau Eugenie

Haunhorst nach dem Verbleib der Figuren und entdeckte sie im Bauhof, gut

gehütet, aber eingestaubt und stark beschädigt. Das Westfälische Amt für

Denkmalpflege in Münster stufte die griechisch-römischen Figuren als

wertvoll ein.

Diese allegorischen Figuren wurden vor über 100 Jahren von

der Firma Marche in Berlin Charlottenburg aus Ton gefertigt, in

einem Guss- und Blasverfahren. Der Restaurator Willi Wienstroer

aus Freckenhorst bekam die schwierige Aufgabe, die Figuren

wieder in ihren Originalzustand zu versetzen. Abgebrochene Köpfe

und Finger wurden wieder angesetzt, beschädigte Sockelstücke und

Gewandteile fachmännisch ergänzt, sodass die Figuren wieder

standfest wurden. Andere fehlende Teile wurden nicht ergänzt, da

keine gesicherten Erkenntnisse über das Aussehen vorlagen. Die

Hauptarbeit des Restaurators lag im Reinigen der Figuren von

Staubablagerungen und später aufgetragenen Farbschichten. Einen

schönen Platz fanden die vier allegorischen Figuren im Januar

1990 im heutigen „Sophiensaal“ an der Kurzen Kesselstraße. An

der Stirnwand sehen die Besucher noch heute die Göttin der Kunst

und Musik, zu erkennen an der Lyra und dem Notenblatt und die

Göttin der Dichtkunst und Literatur, die ein aufgeschlagenes

Buch trägt. Diese beiden Figuren sind 1,60 m groß und standen an

der Freitreppe der „Villa Sophia“.

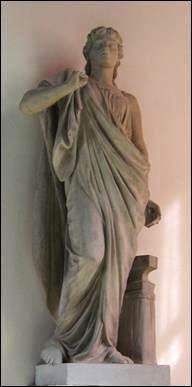

An der Rückwand des Saales befinden sich die beiden 1,30 m

großen Musen, die die Balustrade der Villa schmückten: Die Göttin der

Handwerkskunst, zu erkennen an dem Amboss, der Hammer fehlt leider. Die

Göttin der Heilkunst ist zu erkennen an dem Kräuterbeutel, der

Äskulapstab fehlt.

In Erinnerung an die „Villa Sophia“ beschloss der

Kultur-Ausschuss am 12. Juni 2008, den Veranstaltungssaal in der

jetzigen Bücherei „Sophiensaal“ zu nennen, denn hier sind die letzten

Spuren der vergangenen Pracht der „Villa Sophia“ sichtbar.

Auch

die zwei Hirsche, die wie zwei Wächter vor dem Mausoleum im Park der

„Villa Sophia“ gestanden haben, konnten gerettet werden. Nach dem Abriss

des Sophienstiftes und des Mausoleums wurden sie erst eingelagert, dann

standen sie viele Jahre lang am Marienheim. Dort wurden sie leider oft

ein Opfer von Vandalismus. Die Geweihe wurden stark beschädigt, darum

verbrachten sie wieder viele Jahre lang ein tristes Dasein im Bauhof.

Vor einiger Zeit nun wurde ein schöner Platz auf dem Warendorfer

Friedhof gefunden, wo sie in einem geschützten Raum der Öffentlichkeit

zugängig sind.

Auch

die zwei Hirsche, die wie zwei Wächter vor dem Mausoleum im Park der

„Villa Sophia“ gestanden haben, konnten gerettet werden. Nach dem Abriss

des Sophienstiftes und des Mausoleums wurden sie erst eingelagert, dann

standen sie viele Jahre lang am Marienheim. Dort wurden sie leider oft

ein Opfer von Vandalismus. Die Geweihe wurden stark beschädigt, darum

verbrachten sie wieder viele Jahre lang ein tristes Dasein im Bauhof.

Vor einiger Zeit nun wurde ein schöner Platz auf dem Warendorfer

Friedhof gefunden, wo sie in einem geschützten Raum der Öffentlichkeit

zugängig sind.

Somit sind diese Hirsche ein Denkmal und Mahnmal für das die

vergangene Pracht der „Villa Sophia“.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Sassenbergerstraße befand

sich der Nutzgarten der „Villa Sophia“; hier wurde Obst und Gemüse

angebaut und die vielfältigen Blumen für den üppigen Blumenschmuck in

der Villa. Die Straße in dem kleinen Baugebiet heißt „Am Sophiengarten“.

Villa

Sophia

Villa

Sophia

Bald als fromme Stiftung einem

Schwesternorden anvertraut,

wurde

es neulich unter Missachtung seines Kunstwertes

aus Nützlichkeitserwägungen

pietätlos zerstört.

Das beklagen die Stifter mit dem

Landeskonservator

und vielen Bürgern.

Unser Gebein deckt dieser zerbrochene Stein

des von uns errichteten Hauses.

Das schrieb Karl Theodor Kusenberg 1977 in seinem Buch

„Bleibende Gegenwart in antikem Gewande“

Text: Mechtild Wolff

Quellen:

„Das Sophienstift in Warendorf“ von Klaus G. Ring

in Warendorfer Schriften Heft 3 1973

„Villa Sophia - Erinnerung und Mahnruf“ von Wilhelm Veltmann

in Warendorfer Kiepenkerl Nr. 29 Dez. 1996

„Bleibende Gegenwart in antikem Gewande“ von Karl Theodor

Kusenberg,

Schnellsche Buchhandlung Warendorf 1977

Bilder:

Ehepaar Wiemann von Josef Ostermann

Außenansichten: Alfred Kaup

Mausoleum: Klaus G. Ring

Innenansichten: Westfälisches Amt für Denkmalpflege

Hirsche auf dem Friedhof: Mechtild Wolff

Bilder Nr.1 und 2: Archiv der Altstadtfreunde

Josef Ostermann, Allegorische Figuren: Mechtild Wolff,

Weitere Dokumente:

Bildtafel zur Villa Sophia von Klaus Ring

Das Sophienstift in Warendorf: Geschichte und Baubeschreibung einer

spätklassizistischen Villa

von Klaus G. Ring

Vergangene Pracht: Die allegorischen

Figuren aus der „Villa Sophia“

von Mechtild Wolff

HÄNDE WEG VOM SOPHIENPARK!

Demonstration des Heimatvereins gegen eine Neubebauung des Geländes der

ehemaligen Villa Sophia mit einem Feuerwehrgerätehaus im Januar 2009

Rettet den Sophienpark!

Demonstration engagierter Bürger am 31. 1. und 7.2. 09 gegen die

Errichtung der Feuerwache Nord im Sophienpark

von Mechtild Wolff

Bildtafel zum Artikel von Klaus Ring zum Sophienstift

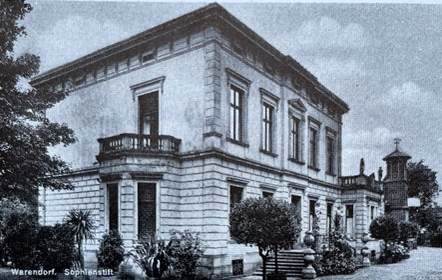

Bild 1 Villa Sophia, Sophienstift, Straßenfront

(Stadtarchiv Warendorf) |

Bild 1b Villa Sophia, Sophienstift, Straßenfront (andere Ansicht) (LDA Münster) |

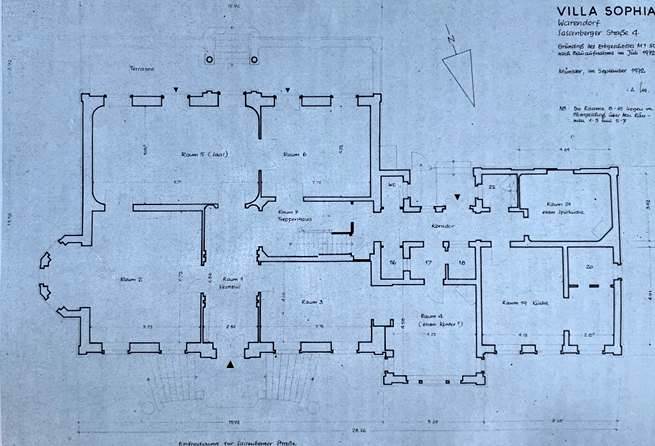

Bild 2 Grundriss, Erdgeschoss (LDA

Münster) |

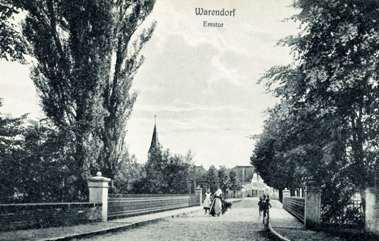

Bild 3 Front vor 1924 (Archiv) |

Bild 4 Gartenseit (A. Kaup, Wdf.) |

Bild 5 Eingang (Kaup, Wdf.) |

Bild 6 Gartensaal, Juni 1972 (LDA Münster) |

Bild 7 Eingangsflur, hinten rechts Durchgang zum Treppenhaus (LDA Münster) |

|

Bild 8 Supraporte (Türsturz) im Flur zum Raum 2 (LDA

Münster) |

|

Bild 9 Stuckdecke im Raum 4 (Kontor) (LDA Münster) |

|

Bild 10 Stuckdecke im Raum 5 (Gartensaal)(LDA Münster) |

|

Bild 11 Treppenhaus vom Absatz her gesehen (LDA

Münster) |

|

Bild 12 Geländer (LDA Münster) |

|

Bild 13 Kamin (LDA Münster) |

|

Bild 14 Stuckverzierung (nicht zugeordnet) (LDA Münster) |

|

Bild 15 Das Mausoleum der Villa Sophia) (LDA Münster) |

|

NOCH ERHALTEN

Bild 16, 17, 18 u. 19 vier restaurierte allegorischen Figuren Villa

Sophia

(Heimatverein) |

|

Bild 20 Die Hirsche aus dem Garten (jetzt auf dem Friedhof Waendorf)

(Heimatverein) |

|

und dann - DER ABBRUCH

|